Messages principaux

L’eau douce, représentant moins d’1% de l’eau terrestre directement exploitable va se tendre et donc devenir une valeur stratégique. La demande mondiale augmente rapidement sous l’effet de la croissance démographique, de l’urbanisation et de l’intensification des usages agricoles et industriels. Aujourd’hui, dans de nombreuses régions, la consommation dépasse déjà la capacité de régénération naturelle, ce qui place l’eau parmi les ressources les plus critiques pour l’avenir.

On distingue les notions de prélèvements et de consommation, ainsi que l’importance de l’empreinte de l’eau, qui inclut l’eau virtuelle mobilisée indirectement dans la production de biens et services. Les secteurs agricoles, énergétiques et industriels sont particulièrement consommateurs, souvent de manière inefficiente, et de nouveaux usages comme les centres de données accentuent encore la pression sur les ressources. La qualité de l’eau est également menacée, avec des polluants persistants et un état écologique préoccupant dans de nombreuses zones.

Face à ces défis, des solutions existent pour limiter la consommation et optimiser la gestion : réduction des fuites, irrigation plus efficace, technologies de réutilisation et désalinisation, ainsi que l’adoption de pratiques industrielles et agricoles durables. L’innovation technologique et les politiques publiques, comme les plans de résilience de l’Union européenne, sont essentielles pour garantir un usage plus rationnel de l’eau et préserver cette ressource vitale pour les générations futures.

Implication d’investissement

L’eau, devenue une ressource stratégique et limitée, crée des implications fortes pour les investisseurs. Les secteurs intensifs en consommation d’eau — agriculture irriguée, textile, énergie thermique, centres de données — sont particulièrement exposés à des risques de coûts croissants, de perturbations d’approvisionnement et de pressions réglementaires. À l’inverse, les technologies et solutions permettant d’améliorer l’efficacité hydrique (irrigation de précision, détection de fuites, recyclage et traitement des eaux, dessalement plus sobre) représentent des relais de croissance structurels. Des acteurs comme Veolia Environnement, Xylem, Pentair, Severn Trent Plc ou Acciona sont bien positionnés pour capter cette dynamique.

L’intégration de l’« empreinte eau » devient désormais un critère incontournable dans l’analyse ESG et dans la résilience des portefeuilles. Au-delà de la gestion du risque, l’eau se présente comme une thématique d’investissement de long terme, au carrefour de la sécurité alimentaire, de la transition énergétique et de la durabilité industrielle. Miser sur les entreprises développant des solutions d’efficacité et de sobriété hydrique, tout en se protégeant de l’exposition aux secteurs vulnérables, apparaît comme une stratégie clé pour capter la valeur créée par la raréfaction de « l’or bleu ».

Sommaire

- Les grands principes

- La réalité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain

- Impacts par secteurs

- Besoins & solutions

En 2010, un documentaire diffusé à la télévision française révéla une réplique devenue emblématique de l’acteur Jean-Claude Van Damme : « Moi, j’adore l’eau. Dans 20 ou 30 ans, il n’y en aura plus. » Si cette déclaration pouvait alors paraître exagérée, elle résonne aujourd’hui avec une inquiétante actualité, car la possibilité d’une pénurie d’eau pour satisfaire nos besoins et notre économie est menaçante.

Paradoxalement rare, seuls 3% des ressources hydriques mondiales sont de l’eau douce, mais une grande partie est immobilisée dans les glaciers ou inaccessible dans les nappes profondes. Ainsi, moins de 1% de l’eau présente sur Terre est directement exploitable.

Durant le XXe siècle, les prélèvements d’eau douce pour les usages domestiques, agricoles et industriels ont connu une croissance fulgurante : de 600 km³ par an au début du XXe siècle à près de 3 880 km³ en 20171. Cette tendance devrait se poursuivre, avec une augmentation estimée à 1%2 par an d’ici 2050, sous l’effet de la croissance démographique et de l’urbanisation.

Cependant, dans de nombreuses régions, la consommation humaine dépasse déjà depuis plusieurs décennies la capacité de régénération naturelle de cette ressource.

Devenue l’une des matières premières les plus virtuellement échangées au monde, l’eau est depuis plusieurs années déjà, considérée comme un enjeu stratégique majeur, au point d’être surnommée « l’or bleu ». Sa gestion durable figure ainsi parmi les plus grands défis du XXIe siècle.

1Ministère de la transition écologique Français

2Unesco, 2022

Les grands principes

L’eau dans notre société est utilisée dans de nombreuses étapes invisibles de prime abord.

Prélèvements et consommation

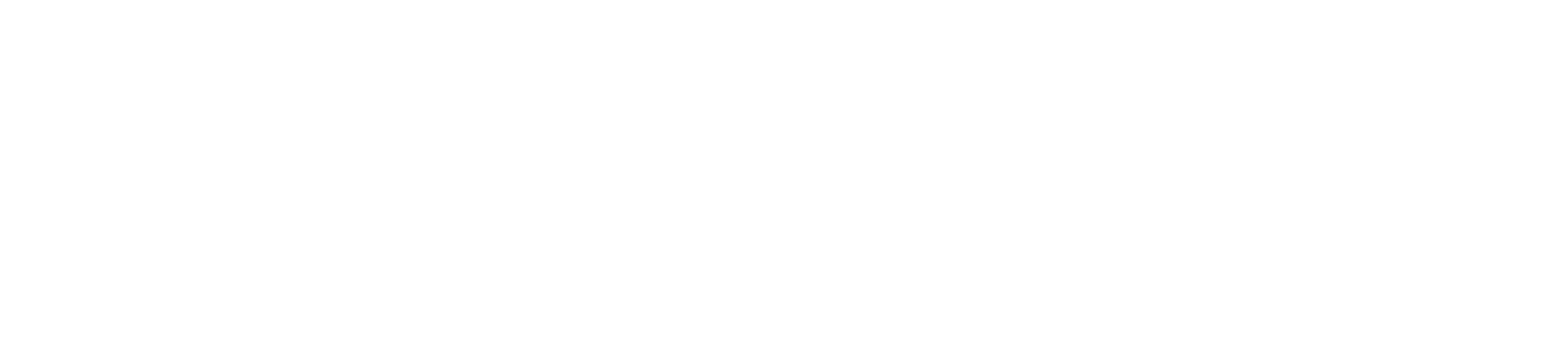

Tout d’abord, il convient d’établir une distinction fondamentale dans la gestion des ressources en eau : celle entre prélèvements et consommation.

Les prélèvements correspondent au volume total d’eau capté dans l’environnement — qu’il s’agisse des rivières, lacs, réservoirs, nappes phréatiques, ou encore de sources issues de procédés non conventionnels, tels que le recyclage ou le dessalement. Une partie de cette eau est restituée après usage, parfois avec un impact limité sur le cycle naturel.

La consommation, en revanche, désigne le volume d’eau effectivement soustrait au cycle, notamment par évaporation, absorption par les végétaux, incorporation dans les produits finis ou encore par les pertes au sein des réseaux de distribution.

Tous les prélèvements d’eau ne correspondent pas à une consommation effective. En France, par exemple, une part importante des volumes prélevés est destinée au refroidissement des centrales nucléaires (hors circuit fermé). Cette eau est ensuite restituée au milieu naturel, ce qui explique une consommation nette relativement limitée. En Suède, de vastes quantités d’eau sont mobilisées pour la production hydroélectrique, mais ces flux ne constituent pas non plus une consommation au sens strict. À l’inverse, en Chine, la majorité des prélèvements est consacrée à l’irrigation agricole — souvent peu efficiente — entraînant une consommation réelle particulièrement élevée. Ainsi, il est essentiel de distinguer les prélèvements de la consommation afin d’évaluer correctement les besoins en eau.

Par ailleurs, une part significative des volumes prélevés est perdue à cause de fuites dans les réseaux de distribution, représentant un gaspillage à la fois économique et environnemental. En France, environ 20%3 de l’eau potable traitée n’atteint jamais le consommateur final. À l’échelle mondiale, ce taux oscille entre 30% et 50%4. Ces pertes sont désignées sous le terme NRW (Non-Revenue Water).

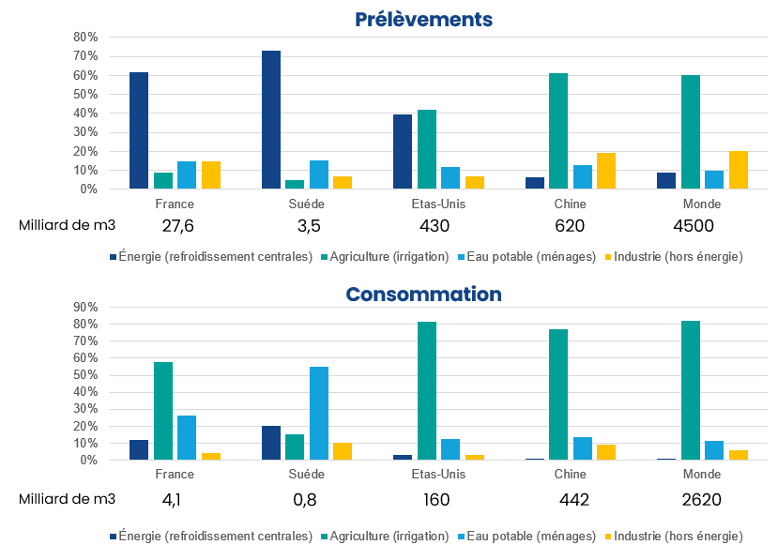

Si les centrales nucléaires à circuit ouvert se distinguent par un besoin élevé en eau pour leur refroidissement, il convient de s’interroger sur les exigences hydriques des autres sources de production d’énergie.

Prélèvements et Consommation par type d’énergie

Les énergies thermiques à circuit ouvert, qu’elles soient d’origine fossile ou nucléaire, se révèlent particulièrement intensives en eau en raison de leurs besoins de refroidissement, même si une partie de ces volumes est restituée au milieu naturel.

À l’inverse, les énergies renouvelables présentent une sobriété hydrique nettement plus marquée, notamment lors de leur phase d’utilisation. Dans le cas du photovoltaïque, 70%5 de l’eau mobilisée intervient en amont, au stade de la fabrication des panneaux.

3Ministère de la transition écologique Français

4Unesco, 2022

5Etude MDPI

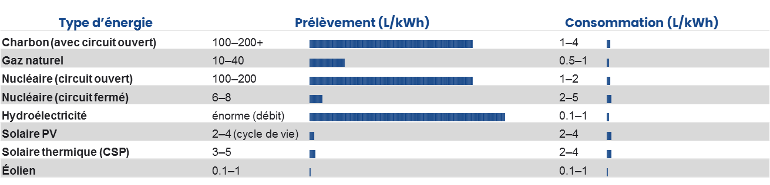

Empreinte de l’eau et eau virtuelle

Jusqu’ici, l’analyse des prélèvements et de la consommation s’est concentrée sur l’eau utilisée directement. Or, pour mesurer de manière exhaustive l’impact d’une activité sur les ressources hydriques, il est nécessaire de recourir à la notion d’empreinte de l’eau. Celle-ci évalue le volume total d’eau mobilisée, de manière directe ou indirecte, pour la production d’un bien ou d’un service. Elle inclut non seulement l’eau consommée, mais également l’eau requise pour diluer et traiter les polluants générés lors du processus de production, afin que les rejets respectent les seuils acceptables pour l’environnement. Ainsi, chaque produit de consommation courante intègre une part significative d’« eau invisible » mobilisée en amont de son cycle de vie.

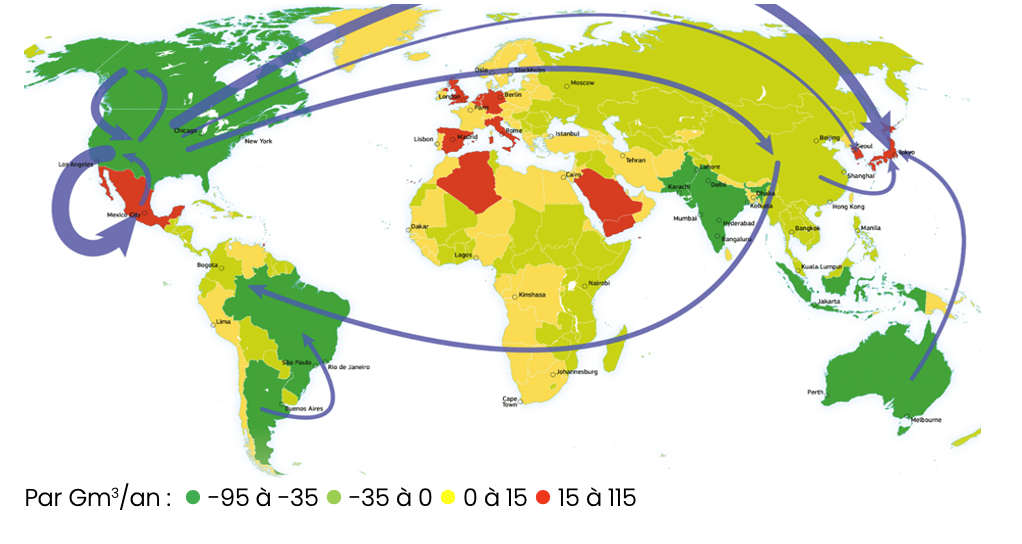

Dans ce cadre, on distingue l’eau virtuelle importée, correspondant à l’eau utilisée à l’étranger pour produire des biens consommés localement, et l’eau virtuelle exportée, qui renvoie à l’eau mobilisée sur le territoire national pour fabriquer des biens destinés à l’exportation. Le solde entre ces deux flux permet de déterminer si un pays est importateur net ou exportateur net d’eau virtuelle.

Le secteur textile illustre bien la face cachée de cette empreinte : la teinture, le lavage et les finitions des vêtements sont particulièrement consommateur en eau, qui plus est très souvent dans des pays déjà en stress hydrique.

La réalité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain

Régénération des ressources en danger

Le concept des limites planétaires définit un cadre à l’intérieur duquel l’humanité peut se développer sans compromettre la disponibilité des ressources pour les générations futures. Concernant l’eau douce, il s’agit de préserver un équilibre entre la demande et la capacité de régénération naturelle des ressources. Or, cet équilibre a été déclaré officiellement rompu en 20236, sous l’effet de plusieurs pressions majeures :

- Changements climatiques, modifiant le cycle de l’eau : moins de précipitations régulières, mais davantage d’événements extrêmes.

- Croissance démographique et urbanisation, augmentant la demande domestique et industrielle.

- Artificialisation des sols, réduisant l’infiltration naturelle et aggravant les risques d’inondation.

- Intensification agricole, notamment pour les céréales et l’élevage, très consommatrice d’eau.

- Développement industriel et exploitation minière, souvent avec des procédés très consommateur en eau.

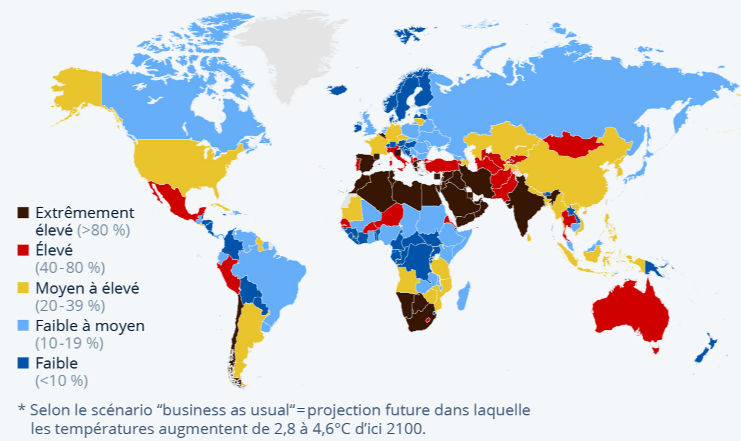

Projection stress hydrique 2050

Selon le GIEC, la demande mondiale en eau pourrait croître de 20 à 30% d’ici 2050, alors même que les ressources disponibles tendent à se raréfier. Par ailleurs, chaque degré supplémentaire de réchauffement permet à l’atmosphère de retenir environ 7% d’humidité en plus, ce qui intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces derniers ne permettent pas nécessairement aux sources de se régénérer (artificialisation des sols et écoulement trop rapide pour être absorbé dans les nappes phréatiques).

Les effets du changement climatique se font déjà ressentir sur la production agricole et les marchés alimentaires. Les événements climatiques extrêmes ravagent les cultures et entraînent une envolée des prix. Ainsi, entre 2022 et 2023, les sécheresses en Espagne et au Portugal ont provoqué une hausse de 50%7 du prix de l’huile d’olive. De même, les vagues de chaleur en Côte d’Ivoire et au Ghana ont contribué à une augmentation spectaculaire de 280% du prix du cacao. De nombreux autres exemples similaires illustrent l’impact croissant du dérèglement climatique sur la sécurité alimentaire mondiale.

6 Stockholm Resilience Center

7 Novethic, Environmental research letters

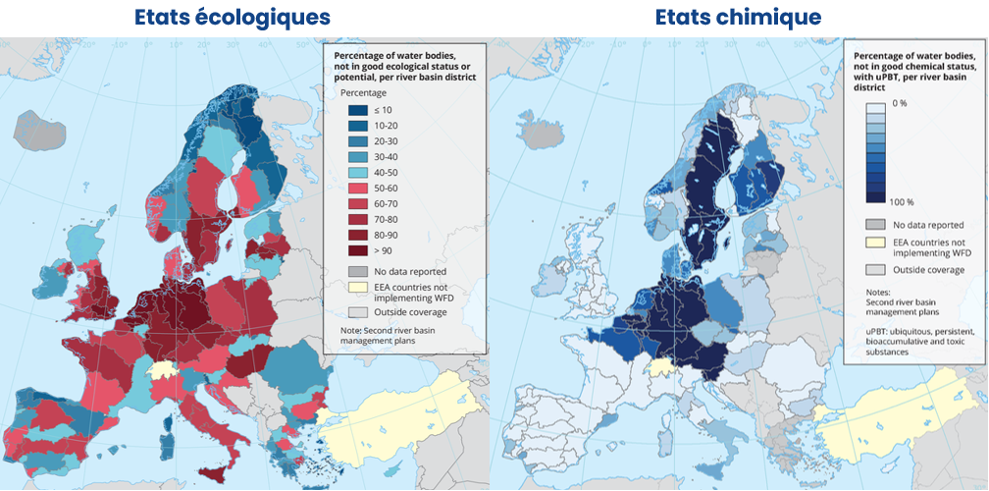

Dégradation de la qualité de l’eau

La qualité des eaux de surface et des eaux souterraines constitue également un sujet de préoccupation majeure. D’après les données disponibles, seuls 30% des eaux de surface présentent un bon état chimique (contre 86% pour les eaux souterraines) et à peine 40% affichent un bon état écologique.Ces chiffres n’incluent pas les PFAS, dits « polluants éternels », qui représentent une menace sanitaire croissante.

Ces chiffres n’incluent pas les PFAS, dits « polluants éternels », qui représentent une menace sanitaire croissante.

Stratégie de résilience de l’UE

L’Europe occupe une position de leader mondial dans le domaine des technologies liées à l’eau, détenant près de 40% des brevets déposés à l’échelle internationale. Son industrie de l’eau génère environ 107 milliards d’euros de chiffre d’affaires et soutient près de 1,7 millions d’emplois8.

Toutefois, la stratégie de relocalisation industrielle engagée par l’Union européenne devrait accentuer la pression sur cette ressource dans les années à venir. Afin d’anticiper ces défis et de renforcer la résilience du continent face aux aléas futurs, l’Union européenne a adopté un plan de résilience visant à améliorer d’au moins 10% l’efficacité des usages actuels de l’eau d’ici 2030.

8 Commission Européenne

Impacts par secteurs

Les secteurs fortement consommateurs de ressources hydriques doivent impérativement s’adapter à cette nouvelle réalité. Des entreprises spécialisées, leaders mondiaux dans les technologies de l’eau, proposent déjà des solutions innovantes pour accompagner cette transition. Parmi elles, le français Veolia Environnement, leader mondial du secteur, ou encore les Américains Xylem et Pentair, figurent parmi les acteurs incontournables. Les services publics spécialisés dans l’eau en Europe restent majoritairement non cotés, à l’exception de Severn Trent Plc au Royaume-Uni.

Secteurs les plus impactés

Premier consommateur d’eau à l’échelle mondiale, l’agriculture repose encore largement sur l’irrigation intensive et la surexploitation des nappes phréatiques, compromettant la durabilité des cultures. Deux axes majeurs d’amélioration se dessinent :

– Les techniques d’irrigation et la réutilisation de l’eau : l’irrigation goutte-à-goutte, la micro-aspersion ou encore la récupération et le recyclage des eaux constituent des solutions prometteuses. Plusieurs entreprises américaines, telles que Lindsay Corporation, Valmont Industries ou Toro Company, se positionnent comme « pure players » dans ces domaines.

– Les pratiques agricoles et les semences : le développement de variétés résistantes à la sécheresse s’impose comme un levier clé. Des entreprises comme la Française Vilmorin & Cie ou l’allemand KWS Saat sont pionnières dans ce secteur.

À cela s’ajoute le rôle croissant des capteurs et données météorologiques pour optimiser l’usage de l’eau, un domaine dans lequel l’américain Trimble Inc. se distingue.

Le secteur de l’énergie est également fortement dépendant de l’eau, notamment pour le refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, l’extraction de combustibles ou le nettoyage des installations. Pour réduire cette dépendance, les solutions incluent les tours de refroidissement à circuit fermé, le refroidissement air-air (dry cooling) proposé, entre autres, par le suédois Alfa Laval AB, ainsi que le renforcement des stations de traitement des eaux usées, qui représentent un axe majeur d’investissement.

Dans l’industrie, les solutions de réduction de la consommation en eau rejoignent celles du secteur énergétique, en particulier dans la métallurgie, la sidérurgie ou le BTP. Certaines branches présentent toutefois des spécificités.

Le textile, très consommateur d’eau pour la teinture, le lavage et la finition, explore des alternatives comme la teinture sans eau (CO2 supercritique, plasma), le recyclage des eaux colorées, les boucles fermées et la filtration des microfibres.

Pour la pétrochimie, le traitement et la réutilisation des effluents chimiques sont cruciaux. Pour cela on retrouve des acteurs tels que l’américain Ecolab ou le finlandais Kemira pour le traitement de l’eau via les produits chimiques. Pour la gestion des déchets technique, Séché Environnement est le premier opérateur indépendant en France.

L’évolution technologique fait émerger de nouveaux secteurs consommateurs d’eau. L’essor de l’intelligence artificielle (IA) entraîne une explosion de la demande en infrastructures de calcul (« data centers »), qui nécessitent d’importantes quantités d’électricité et d’eau pour le refroidissement. Entre 2020 et 2023, les prélèvements en eau de Microsoft ont ainsi augmenté de 60%9. Une enquête conjointe de SourceMaterial et du Guardian révèle par ailleurs que plusieurs géants de la tech construisent de nouveaux centres de données dans des zones déjà soumises à un fort stress hydrique. On ajoute à cela que leur consommation pourrait doubler d’ici 203010, exacerbant la concurrence entre secteurs pour l’accès à cette ressource. Les pistes explorées incluent le refroidissement par air, l’immersion dans des liquides non aqueux ou encore le stockage de froid nocturne.

L’eau étant une ressource précieuse, on déplore de nombreuses controverses à son sujet. En passant par pompages intensifs dans des zones fragiles (comme à Volvic, en Auvergne), rejets toxiques liés à la fast fashion en Asie, ou encore la consommation excessive des centres de données en Europe. À cela s’ajoutent des vulnérabilités croissantes liées à la cybersécurité. En 2021, un pirate informatique avait ainsi réussi à pénétrer le réseau d’une usine de distribution d’eau en Floride et tenté de modifier la composition chimique de l’eau distribuée !

9 Statista.com

7 IEA

Besoins & solutions

De nombreuses solutions visant à optimiser et réduire les prélèvements et la consommation d’eau sont actuellement en développement. Parmi elles, la gestion des fuites, également appelée eau non facturée («Non-Revenue Water», NRW) constitue un levier majeur. Cette eau, bien qu’extraite, traitée et stockée, se perd dans le réseau de distribution sans jamais atteindre le consommateur final.

En Europe, la Directive-cadre sur l’eau et les plans nationaux associés, imposent aux collectivités de réduire les fuites afin d’atteindre un niveau de pertes inférieur à 15–20%. Aux États-Unis, des initiatives telles que l’EPA WaterSense et les financements fédéraux via l’Infrastructure Investment and Jobs Act soutiennent la rénovation des infrastructures et la détection proactive des fuites. Des acteurs comme Advanced Drainage Systems participent à ces efforts, tandis que Severn Trent Plc utilise des drones pour localiser les fuites.

Parmi les autres solutions, la désalinisation est souvent mise en avant comme solution miracle. Bien que cette technologie soit controversée en raison de sa forte consommation énergétique, souvent issue de combustibles fossiles, elle demeure une option dans les régions soumises à un stress hydrique. Ses impacts environnementaux incluent notamment la perturbation de la biodiversité marine et les rejets de saumure concentrée. Les axes d’amélioration passent par l’intégration d’énergies renouvelables, l’optimisation des membranes et la récupération d’énergie. À cet égard, le groupe espagnol Acciona se distingue par la conception et l’exploitation de centrales de désalinisation intégrant ces innovations.

Conclusion

En somme, l’eau se révèle être une ressource stratégique et limitée, dont la gestion durable constitue un défi majeur du XXIᵉ siècle. La pression croissante exercée par la population mondiale, le développement industriel et les effets du changement climatique rendent indispensable une approche intégrée, combinant réduction des pertes, optimisation des usages et recours à des technologies innovantes.

Face à ces enjeux, les efforts doivent porter à la fois sur l’amélioration des infrastructures, l’adaptation des pratiques agricoles et industrielles, et la sensibilisation des consommateurs.

Seule une action coordonnée, à l’échelle locale, nationale et internationale, permettra de préserver l’accès à l’eau pour les générations présentes et futures, tout en garantissant la résilience des écosystèmes et des économies.